Segunda quincena de julio. Calles desiertas por el calor. Cenaba algo ligero, en un lugar fresco del barrio, con mi amigo y mentor el Dr. Manuel Álvarez Romero. Comentábamos los cambios que se avecinan en la medicina y la cultura. En algo estábamos de acuerdo: aunque permanecemos inalterables en esencia genética y estructura neurológica, las diferencias con nuestros congéneres del neolítico o del medievo, son abismales. Que la epigenética jugara un papel estelar, no era motivo para la discusión, pero que la educación modulara ese juego, exprimiendo hasta el último jugo de las capacidades humanas, como evidencia científica no le resultaba aclarado. Y entre los largos sorbos al tinto de verano, acabó por declararme reo de esoterismo, y para conjurar esos demonios me ofreció la oportunidad – no sin su típico destello de ironía e indisimulada amistad- de confesarlos ante el tribunal de la Real Academia de Medicina de Cádiz, de la que es miembro correspondiente de mérito. Y, por supuesto, sin que me mordiera el gusano de la duda, asentí con prontitud.

Que una nueva cultura comienza a cimbrear sobre el vigente estadio tardo-moderno, ha sido comentado en distintas entradas de este blog. Ya hemos referido cómo en la actual etapa de la evolución se ausculta el latido incipiente de una cultura muy vinculada a la tecnología, pero no sólo a ella, también y estrechamente, al conocimiento de la biología y las disciplinas neurocientíficas, fundadas en la complejidad del sistema nervioso y del psiquismo humano. Quizá no sea el conocimiento novedoso lo que transforme la cultura, sino cómo se aprende y cómo se comunica ese conocimiento.

El progreso en neurociencia está pautando el curso de un asombroso debate abierto en la academia norteamericana, no sólo por sus potencialidades, también por la oportunidad que representa vincular al método científico lo que hasta hace poco eran corrientes de pensamiento y meras apreciaciones conductuales.

No concedo estatus especial a términos como neurofilosofía, neuroética, neurosociología o neuroestética, pues gran parte de la investigación en neurociencia no ofrece, por el momento, aportaciones innovadoras a la meditación filosófica. Pero esto no impide una mirada clemente sobre las formidables consecuencias del descubrimiento de las bases biológicas de las que brotan la singularidad humana (lo que representa otra novedad en ciencias, si se considera que la cancha clásica para aplicar el método científico había sido –hasta ahora- el estudio de las regularidades de la naturaleza). Tales consecuencias afectan no sólo a los nuevos horizontes que se abren en ciencias positivas. De su comprensión se insinúa también un nuevo camino en las formas de aprender, de enseñar, de pensar, de crear, de creer y de relacionarse, que destilarán innovaciones culturales de indecibles proporciones.

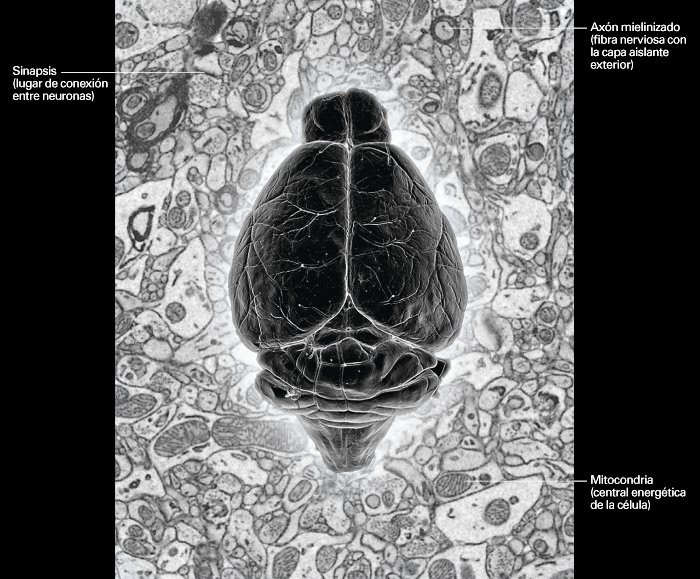

El sagaz médico psicosomático me recordaba que la libertad está condicionada por el entorno (cultura) y por el propio cuerpo (genética). Sin embargo, no sospechaba de la existencia de trabajos científicos que prueban cómo aprendiendo y memorizando se induce el recableado neurológico y se transforma plásticamente el cerebro. Me atrevo a decir que quien aprende algo, se transforma y transforma parte de su cerebro porque cambia sus sinapsis. La cultura remodela el cerebro. Un asunto que no sólo concierne a la infancia o a la juventud, sabemos ahora que en la senescencia hay capacidad plástica para aprender, atender y memorizar.

Se sabe que si las áreas responsables de modular el aprendizaje –por ejemplo, del cálculo o la lectura-, no han completado la maduración de sus sinapsis y la mielinización de los axones, lo que para esas disciplinas no suele ocurrir antes de los siete u ocho años, un aprendizaje precoz y forzado de las mismas, hará que tales disciplinas no sean amadas nunca. En la antigüedad ya se sospechaba que no se aprende más que de aquello que en las primeros contactos sopla algo al corazón y se transmite con gozo. Hoy sabemos que aplicar la regla horaciana de “instruir deleitando” requiere su momento mágico para que la experiencia sea gozosa e inolvidable. Conociendo los periodos de mayor capacidad para aprender, a buen seguro podrán evitarse problemas graves de la esfera cognitiva-afectiva.

Y es que tampoco es posible pensar sin emoción. Todo acto de pensamiento está permeado por los tonos afectivos. La idea según la cual sólo se impulsa un pensamiento elevado y sublime si no conduce a derramar sufrimiento, lleva a otra cuestión, ¿no es el sufrimiento –como insistía Cioran– instrumento de conocimiento? El ser humano busca re-cordar y repetir lo bueno, aquello que produce un gusto duradero y, por tanto, lleva tiempo, trabajo e incluso cansancio. De ahí que otro amigo –éste, sagaz filósofo- dijera que aprender a vivir es aprender a elegir la propia forma de cansancio futuro.

La emoción es una actividad neurológica, genéticamente programada, que impulsa la conducta humana. Una energía motriz interior, una chispa infinita moviendo los pistones del cuerpo para reaccionar frente algo, sea dañino o benévolo. El combustible tanto para vivir como para comunicar. Porque sin comunicación emocional, la palabra se vuelve huera. La emoción, pues, impregna el proceso cognitivo.

Cada información recibida y filtrada por los órganos de los sentidos, es vehiculada a sus correspondientes áreas cerebrales para reconstruir el mundo. Si esta construcción careciese de la impronta ejercida por las moléculas de la emoción, no conoceríamos la diversidad de este mundo, sino una misma imagen, chata y uniforme para todos. Pero si lo que se toca, se ve, se oye, se saborea o se huele queda impregnado de esas moléculas, el mundo se vuelve único para cada ser humano. En su travesía por el cerebro emocional, toda idea o abstracto recibe el baño ácido o dulce de la experiencia, quedando registrada con un sello original e indeleble en la memoria biográfica. De esta guisa se configura la singularidad que cada hombre y mujer posee, y posibilita dotar su vida de una forma única e insustituible. Cuando un ser humano muere, un universo único e irremplazable desaparece con él.

Al acabar estas reflexiones, me pregunto si no se hallarán sus categorías en el ansiado fundamento del valor incondicional de la dignidad humana[1], esa idea de larga tradición intelectual sobre la que ha escrito el sagaz filósofo para, por fin, ofrecer una emocionante definición.

[1] Qué es la dignidad. J. Gomá. En Tribuna del diario El País de 30 de julio de 2016

Deja una respuesta